Michel Piccoli, fisico e tecnica al servizio delle idee

19 maggio 2020

Dalle “eresie” di Buñuel al papa mancato di Nanni Moretti

Registi e registe, attori e attrici: ogni volta che muore qualcuno di loro, di quelli tra gli 80 e i 90 anni o più, si rafforza l’impressione che un certo modo di intendere il cinema stia scomparendo per sempre, come negli anni ‘10 e ‘20 del XX secolo si dovette prendere atto che il grande romanzo dell’800, pur ineguagliabile, si avviava a essere sostituito da qualcosa d’altro: c’è un “prima di Kafka” e un “dopo Kafka”. Il rapporto autore/attore, a esempio, è una cartina di tornasole per capire come l’industria e il linguaggio del cinema siano mutate ciclicamente. La Hollywood classica degli anni 1930-1950 puntava moltissimo sulla star, uomo o donna, un fenomeno che da qualche decennio ha ripreso vigore, dopo che gli anni 1960-70, negli Usa e presso le “nuove ondate” europee aveva puntato sul pensiero e sull’autonomia dell’autore.

Nell’epoca delle Nouvelle Vague, in particolare quella francese, è stato abituale il ricorso a interpreti-icona: Jean-Pierre Léaud per Truffaut, Stéphane Audran per Claude Chabrol, Anna Karina e Jean-Paul Belmondo per Jean-Luc Godard. I film esaltavano la personalità dei loro autori, e questi si affidavano a dei corpi che diventavano il loro alter ego.

Poi c’era Michel Piccoli, un caso a parte. Intanto per la longevità della carriera: anche a trascurare i film che risalgono agli anni immediatamente successivi alla fine del conflitto mondiale, spicca French Cancan (1954), che fa parte dell’ultima stagione del già anziano Jean Renoir, riconosciuto maestro proprio dalla Nouvelle Vague. Da lì in poi Piccoli, cominciando con l’affiancare Brigitte Bardot nel Disprezzo di Godard, collabora con registi di levatura mondiale che realizzano opere dal grande pubblico e al tempo stesso studiate nei cineclub e analizzate dagli esegeti nelle aule universitarie. Qualche nome: Costa-Gavras, Alain Resnais, Agnès Varda, Marco Ferreri, Chabrol e Godard, Louis Malle, Marco Bellocchio, Jerzy Skolimowski, Manoel de Oliveira e soprattutto il grande Luis Buñuel. Ma anche, alternando ruoli da protagonista e parti da comprimario, commedie godibili e leggere, non necessariamente superficiali, come Vincent, Paul, François et les autres (Claude Sautet, 1974), distribuito in Italia con il lunare titolo «Tre amici, le mogli e (affettuosamente) le altre» – sic!

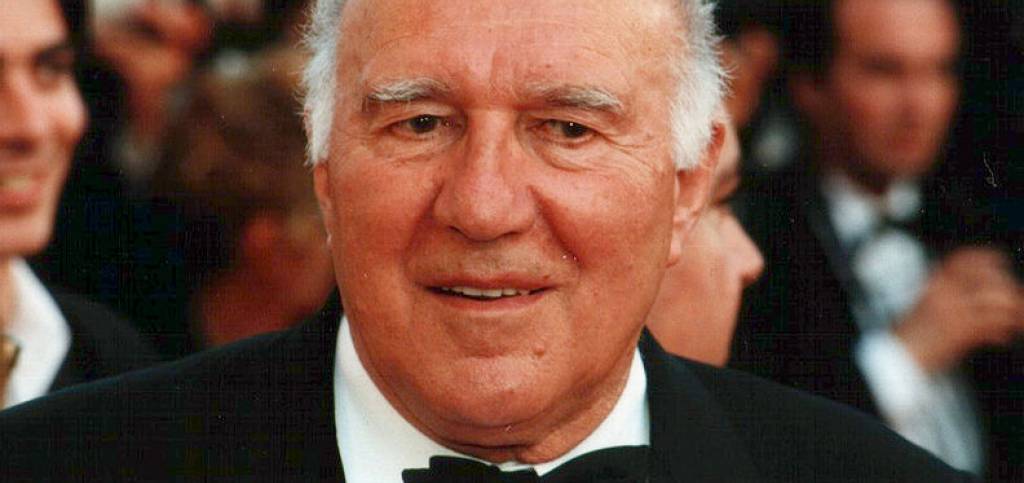

Il fatto è che quest’uomo dal fisico autorevole, con pochi capelli solo ai lati del cranio, che a prima vista poteva sembrare confinato in determinati ruoli, padroneggiava in realtà una tecnica e un’espressività basate sulla misura, mai appariscenti; un accordo tra la propria fisicità e un’impalpabile gamma di sfumature dell’espressione, che lo rendevano di volta in volta un borghese misurato e glacialmente supponente, un’altra un amante affettuoso. Esteriormente uguale, articolava l’emozione a seconda dei casi. E poi, in particolare sotto la regia di Buñuel, era un interprete al servizio delle idee. I suoi personaggi incarnavano come in pochi altri casi le visioni contraddittorie, feroci, corrosive del Fascino discreto della borghesia (1972), dove è ministro; o quelle del Fantasma della libertà (1974) dove è un gelido questore. Ma la collaborazione con il maestro aragonese trova la sua massima realizzazione nei minuti (pochissimi) in cui Michel Piccoli impersona il marchese De Sade. Il film è La via lattea (1969), il capolavoro che Buñuel dedicò alla storia delle eresie e presunte tali, a partire da Priscilliano con i monofisiti, marcionisti, giansenisti. Un viaggio nello spazio (due pellegrini, da Parigi a S. Giacomo de Compostela), senza rispetto per nessun logica temporale. Qui Piccoli, elegantissimo, con una camicia bianca del ‘700, esprime violentemente contro una ragazza sua prigioniera le proprie tesi contro Dio, Dio creatore, «fantasma inventato dalla cattiveria degli uomini», «Se il tuo Dio esiste, quanto lo odio...».

Non un attore duttile, capace a fare di tutto al ribasso, come un calciatore che non eccelle in nessun ruolo ma si adatta a “tuttofare”; ma un uomo profondamente consapevole, prima di tutto di sé, e poi del proprio mestiere. Una figura che ha saputo mettere a disposizione anche la propria vecchiaia, benissimo diretto da Nanni Moretti nel 2011, per raffigurare il papa che “dice no”. Habemus papam, girato a 84 anni, con un portamento appesantito eppure autorevole nel suo ritrarsi dall’autorità, umano dove si richiede di vestire un ruolo (ecclesiastico, politico, morale, di immagine). Un grandissimo interprete di molti fra i migliori film di quell’epoca in cui il cinema assecondava la riflessione critica e la militanza: con risultati controversi, a volte eccellenti a volte corrivi. Un cinema che poi ha scelto altre strade, alcune splendide, come le cinematografie nazionali emergenti, legate magari ad attori non-professionisti (gli iraniani Kiarostami, Makhmalbaf e successivi hanno realizzato capolavori assoluti), ma un cinema-altro. Come la politica-altra e la cultura-altra e la religione-altra della tarda modernità.